GÖRLITZ – BUCHHOLZ – BAUTZEN

–

Als der Schmerz am stärksten und meine Laune am dahinsiechen war, auf Höhe eines Reha-Zentrums zwischen Lübben und Lübbenau, musste ich mir einen Stock von einem Baum absägen. Ich habe schnell die feuchte Rinde entfernt und mir einen Griff an den Ansatz geschnitzt. Seit diesem Moment werde ich mit einem anderen Blick wahrgenommen.

Es hat genau einhundert Meter benötigt, bis kurz hinter dem Reha-Zentrum vor dem sich nicht grüßende und stumpf dreinschauende Menschen in ausgeblichenen Jogginganzügen ihre Tageshöhepunkte auf Lunge genehmigen, als ein Mann mit storchenähnlichen Bewegungen aus einem Feld neben dem Weg wandelt und die Sonne oder wer-weiß-was-oder-wen grüßt. Die Körpersprache signalisiert: Hier ist jemand eins mit allem, ausgeglichen wie ein Zen-Meister. Er bemerkt wie ich an ihm vorübergehe, unterbricht seine Übung, schaut mich an mit seinen lächelnden Augen und fragt mit der wärmsten aller Stimmen: „Jakobsweg?“ Nein, sage ich, der Osten, einfach der Osten, alles kann, nichts muss. Ich sage dies während ich langsam weiter gehe und er ruft mir hinterher: „Wundervoll! Gute Reise! GUTE REISE! Bon Voyage!“ Dann macht er mit seinen Übungen weiter, grinsend von Ohr zu Ohr.

Der Wanderstock wird also unmittelbar zu einem Erkennungszeichen, so wie die Kluft der Gesellen auf der Walz, der Kittel des Arztes, das Berliner Kindl bei den Anstreichern in Berlin. Ohne Stock bin ich ein verirrter Backpacker in Sachsen oder Brandenburg und damit irgendwie verrückt oder verschroben, in jedem Fall nicht ganz vertrauenswürdig. Mit Stock hingegen bin ich ein Wanderer, sinnvoll sinnsuchend unterwegs in Feld und Flur, in Stadt und Dorf. Und mit diesem Stock, der mir den grinsenden Empfang der Menschen zu erleichtern scheint, bin ich nun unterwegs auf zwei Etappen des Jakobswegs – die Sache scheint von außen betrachtet unmissverständlich: Ich muss ein Pilger sein.

Der bestens ausgeschilderte Sinnsuchendenweg beginnt für mich – wie könnte es anders sein – in der „Jesus-Bäckerei“ zu Fuße von St. Peter und Paul in Görlitz. Die Jakobsmuschel auf den Schildern sorgt durch ihre Präsenz, Klarheit und Häufigkeit für deutlich mehr Wegkilometer; über Hügel, durch Täler, auf Waldwegen und hinein in schlummernde und ungeschäftige Ortschaften, deren Bewohner zumindest nicht unglücklich darüber wirken, abgeschieden und in jeglicher Hinsicht unbehelligt zu leben. Sie machen vielmehr den Eindruck, als seien sie irgendwo zwischen gewöhnt-an und genervt-von Menschen, die durch ihre Ortsteile ziehen, auch wenn dies heute mit mir nur ein einzelner sein mag. Ich bin dann aber auch schon wieder weg.

–

Eine Mittagsrast gönne ich mir nach dem Aufstieg zum  Königshainer Hochstein, auf dem an diesem Montagmittag tatsächlich ein Wirtshaus geöffnet hat. Das wird mit einem Radler und dem Bezwingen des Aussichtsturmes gefeiert – tatsächlich eine mittelschwere Prüfung für mich und meine Höhenangst.

Königshainer Hochstein, auf dem an diesem Montagmittag tatsächlich ein Wirtshaus geöffnet hat. Das wird mit einem Radler und dem Bezwingen des Aussichtsturmes gefeiert – tatsächlich eine mittelschwere Prüfung für mich und meine Höhenangst.

Ich laufe durch einen lichtdurchfluteten Forst, über weite und offene Felder und Wiesen und durchkreuze dabei die kauzigsten und süßesten Dörflein, immer entlanghangelnd an den Muschelschildern.

–

In Buchholz habe ich dann das herzlichste Zaungespräch der gesamten Wanderung – mit einem 5jährigen Jungen. „Hallo!“ ruft er winkend und ich tue es ihm gleich. „Geht’s dir gut?“ fragt er mich und ich antworte, „ja, danke, mir geht es prächtig. Und wie geht es dir?“ „Sehr gut!“ Ein Mensch, dem es sehr gut geht und der dies auch sagt, es zerreißt mir das Herz vor Freude. „Gute Reise!“ ruft er mir entzückend hinterher und begrüßt den nächsten Passanten, keck unter seiner Plastiksonnenbrille hervor blinzelnd.

–

–

Eine Straße und eine Ecke weiter und ich stehe plötzlich auf einem Ferienhof. Es ist die einzige Campingstelle, die auf meiner Karte des ökumenischen Jakobsweges zwischen Görlitz und Bautzen vermerkt ist. Auf dem Hof dann folgendes: Ein nachmittäglicher Kaffeekranz auf Gartenmobiliar, Vater, Mutter, Sohn, eine Tochter, dazu ein schwarzes Mädchen, dass auch von „Vater“ spricht, ein junger schwarzer Mann mit zwei kleinen Kindern, Pulvercappuccino und selbstgebackener Kuchen, Schokolade und einladende Gesten. Bevor ich mich vorstellen kann, habe ich herrlich saftigen Kuchen auf meinem Teller liegen. „Sie gehören entweder zu den sehr fitten oder zu den Übermotivierten, wenn sie um diese Tageszeit bereits hier sind!“ und als ich ihnen von meiner Route berichte, urteilt die jüngste Tochter „du bist ganz klar einer von den Übermotivierten!“ Mit Pilgern kennt man sich hier aus, das ist sehr schnell sehr klar. Ab Mai hat diese Familie hier im Schnitt zwei Wanderer pro Tag zu Gast. Hier, was ist das denn genau? Es ist Multi-Kulti und Spielplatz an einem Ort, Arche und Refugium, eine Gemeinde und dazu offen in alle Richtungen und das in einem kleinen Dorf wie diesem. Ziegen und Schafe stehen hinter dem Haus, durch das Gras streifen Katzen, ein großes Piratenschiff befindet sich im Garten, dazu Fußballtore, Trampoline, Slacklines, Sandkästen, Schaukeln – Hippieatmosphäre und Raum ohne Ende, an den Rändern Feuerstellen mit Aussicht auf die Lausitzer Berge. Ich bin begeistert von diesem Ort.

Eine Straße und eine Ecke weiter und ich stehe plötzlich auf einem Ferienhof. Es ist die einzige Campingstelle, die auf meiner Karte des ökumenischen Jakobsweges zwischen Görlitz und Bautzen vermerkt ist. Auf dem Hof dann folgendes: Ein nachmittäglicher Kaffeekranz auf Gartenmobiliar, Vater, Mutter, Sohn, eine Tochter, dazu ein schwarzes Mädchen, dass auch von „Vater“ spricht, ein junger schwarzer Mann mit zwei kleinen Kindern, Pulvercappuccino und selbstgebackener Kuchen, Schokolade und einladende Gesten. Bevor ich mich vorstellen kann, habe ich herrlich saftigen Kuchen auf meinem Teller liegen. „Sie gehören entweder zu den sehr fitten oder zu den Übermotivierten, wenn sie um diese Tageszeit bereits hier sind!“ und als ich ihnen von meiner Route berichte, urteilt die jüngste Tochter „du bist ganz klar einer von den Übermotivierten!“ Mit Pilgern kennt man sich hier aus, das ist sehr schnell sehr klar. Ab Mai hat diese Familie hier im Schnitt zwei Wanderer pro Tag zu Gast. Hier, was ist das denn genau? Es ist Multi-Kulti und Spielplatz an einem Ort, Arche und Refugium, eine Gemeinde und dazu offen in alle Richtungen und das in einem kleinen Dorf wie diesem. Ziegen und Schafe stehen hinter dem Haus, durch das Gras streifen Katzen, ein großes Piratenschiff befindet sich im Garten, dazu Fußballtore, Trampoline, Slacklines, Sandkästen, Schaukeln – Hippieatmosphäre und Raum ohne Ende, an den Rändern Feuerstellen mit Aussicht auf die Lausitzer Berge. Ich bin begeistert von diesem Ort.

Wir gleiten sehr rasch in ein Gespräch über den Osten an sich, Sachsen im Speziellen, die Demonstrationen in Dresden und andernorts, die Stimmung für oder gegen Flüchtlinge, über Dankbarkeit, Undankbarkeit, Empathie, Lethargie, Biedermeier. Das muss ich mir doch mal ansehen, sage ich. Es sei eine Schande für Sachsen, höre ich, der ganze schöne Ruf des Landes werde zerstört, meint die Mutter. Wenn es bloß der Ruf wäre, denke ich. Den Grund für die Lethargie und die oft registrierte deprimierte Grundhaltung sieht man hier darin, dass zwei bis drei Generationen gelernt hätten, dass für sie gesorgt wird, dass man keine Eigenmotivation benötige und sich um nichts kümmern brauche, um das Nötigste zu erreichen und ein gutes Leben zu führen. „Das Nötigste“ frage ich, „wird das einem nicht heute ebenfalls durch den Staat gewährleistet, auch ohne Eigenmotivation?“ Gewiss, sagen sie, doch man sei heute sozial geächtet, wenn man Hartz IV bezöge. Ihre eigene Lösung, ihre Anpassungsstrategie an die Widrigkeiten in der schwachen Struktur ihrer Region, liege in der Improvisation und Anpassung an die Umstände. Damit beschreiben sie das Kernanliegen der modernen Arbeitswelt, der Globalisierung und der heutigen Gesellschaft: Flexibilität, Biegsamkeit, Belastbarkeit. Sie schlagen sich durch indem sie von vielem eine Kleinigkeit an- und mitnehmen: Etwas Landwirtschaft hier, ein wenig Herbergseinnahmen dort, Gemeindearbeit auch als soziales Netz, ein bisschen Schriftstellerei. „Denn nur als Bio-Bauer, da wirst du nicht reich und glücklich!“ sagt er und sie haut ihm auf die Schulter. „Na, glücklich reicht doch voll und ganz!“

Ich muss meine ganze Überredungskunst anwenden, um in meinem Zelt zu schlafen und ein Abendessen auszuschlagen. Gerne möchten sie, dass ich drinnen schlafe, es sei doch noch viel zu kalt und sie würden mir gerne ein Zimmer zurecht machen. Doch schreiben möchte ich und reflektieren und dazu mein Essen auswählen können, und das geht nur in der Wirtschaft im zuvor gestreiften Ort.

Also laufe ich die drei Kilometer zurück, betrete den „Goldenen Hirsch“ oder den „Schwarzen Bären“ oder den „Glücklichen Jäger“ – wie diese gutbürgerlichen Küchen eben immer heißen – und stehe erneut wie ein Aussätziger inmitten einer geschlossenen Gesellschaft. Ich kann kein Hochzeitspaar erspähen, also tippe ich auf einen runden Geburtstag. Unauffällig wie ein Leuchtturm in der ruhigen See stehe ich zwischen der Bierzapfanlage und den Blicken der Feiernden. Schließlich bemerkt mich auch der Wirt in seinem Gastwirtstress und führt mich hinunter in den Wirtschaftsraum, ich bin nämlich soeben fälschlicherweise im Bankettsaal aufgeschlagen. Unten sitzt der Senior und schaut schon etwas mehr nach einem Grand-Senior aus. Mutterseelenalleine hockt er am zentralen Tisch des Lokals und blickt bewegungslos aus dem Fenster hinaus auf die Hauptstraße, mit einer erwartungslosen Ruhe, die nur wirklich sehr alte Menschen ausstrahlen können. „Machste dem Pilger wat zu essen?“ fragt der Junior den Senior, der in die Küche schlürft und mir die Karte bringt. Der Junior zapft derweil oben im Saal ein Pils für mich und serviert es mir mit den Worten „lasset dir schmecken, mein Freund!“ Mein Freund, das höre ich eher selten. Meistens vernehme ich es in türkischen oder libanesischen Schnellrestaurants. Es setzt ein kumpeliges Duzen voraus, und das geht dem Deutschen an sich sehr oft viel zu schnell. Ich mag es gerne, wenn ich so angesprochen werde, es ist der verbale Handschlag – Freund, sieh’ her, ich bin unbewaffnet, was kann ich dir gutes tun? Gutes, das wäre jetzt freilich ein Bauernfrühstück. Und während ich dieses verschlinge, lausche ich dem unterhaltsamen Schnack des Seniors. „Hier endet für viele schon ihr Pilgerabenteuer! Die können dann nach der ersten Etappe nicht mehr weiter, Stauchungen, Blasen, Tränen – alles schon gesehen! – und lassen sich dann Abends hier abholen und zurück nach Leipzig bringen, oder woher auch immer sie kommen.“

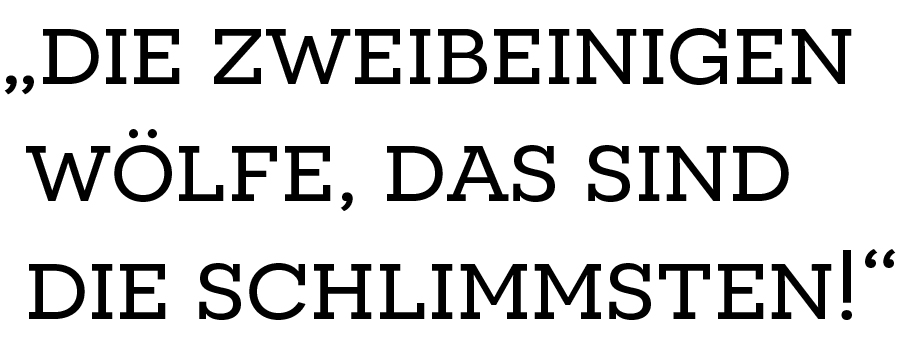

Schlecht ausgeschildert sei der Weg, sagt er und ich lasse ihm seine Beschwerde, obwohl es der bisher mit Abstand am besten ausgeschilderte Wanderweg zwischen Rostock und Görlitz ist. „Und sie pilgern jetzt bis nach Spanien?“ Nein, auch hier wieder: Erklärungsansätze meiner- und Verständnislosigkeit seinerseits. Mit Gott hätte ich keine Verträge, es sind eher die Menschen, die mich interessieren. Die Deutschen und wie sie ihr Land sehen, ob der Staat es gut mit einem meint oder wir uns an ihm und seinen Problemen eher reiben möchten. Seine Antwort: „Naja.“ Wenn die Motive nicht greifen, höre ich immer das gleiche Lied: Und da haben sie jetzt ihren ganzen Jahresurlaub genommen (alternativ: Sie nutzen dafür jetzt ihre kompletten Semesterferien?). Anschließend der Evergreen: German Angst. Und haben sie keine Angst? Angst, Angst, immer diese Angst. Angst vor Liverpool, Angst vor ostdeutschen Landstrichen, Angst vorm Alleinsein, Angst vor den Wölfen – „naja, die zweibeinigen Wölfe, das sind ja die schlimmsten!“ sagt er und wahrscheinlich hat er damit sogar Recht.

Ich bestelle noch eins bei ihm und er ruft hinüber zu seinem Filius im Bankettsaal: „Een kleenet noch für den Pilgar!“

Leave a Reply